В России проведена уникальная операция по пересадке лица. Новости. Первый канал

В России впервые объявлено об успешной пересадке лица. Детали уникальной операции, сделанной молодому человеку, получившему сильнейшие ожоги, рассказали московские медики.

Хирурги готовились к ней несколько лет. Полгода назад им удалось осуществить задуманное. Но лишь сейчас, когда специалисты твёрдо уверены, что пациент пошёл на поправку, они решили обнародовать результаты своей работы.

Когда Николая на самолете экстренно доставили в больницу, на нем не было живого места, вспоминают врачи. В армии он получил тяжелейший электрический ожог всего тела, но больше пострадало лицо. Военные медики спасли парню жизнь и вернули зрение. Всего выполнили тридцать восстановительных операций, но дефект был настолько большой, что хирурги оказались бессильны в этой ситуации. Николай оказался в глубокой депрессии. Трансплантация была единственным шансом вернуть пациенту лицо, а значит подарить надежду на новую жизнь.

«Хочу выразить свою благодарность врачам за то, что провели такую сложнейшую операцию. Мы к ней очень долго шли, и наконец-таки она совершилась», — говорит Николай.

Специалисты тщательно готовились к одной из самых сложных операций. Хирурги многократно репетировали трансплантацию на точной копии модели лица пациента, напечатанной на 3D-принтере. Ведь оно у каждого человека уникально, и право на ошибку у хирургов не было.

«Также была длительная работа в анатомическом театре. Лицо — сложнейшая структура, ее очень тяжело оценить в двух плоскостях, она требует полного трехмерного понимания. Это возможно было только изучить именно там. Нами были отработаны все возможные модели алатрансплантатов, существующих на тот момент в мире», — рассказала заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии института им. И.И. Мечникова Мария Волох.

Заветного часа Николай ждал три года. И ни разу за это время у него не возникло желания отказаться от операции. В мае 2015 года в Курской области появился донор, человек погиб от тяжелой черепно-мозговой травмы. Родственники дали согласие на трансплантацию.

Родственники дали согласие на трансплантацию.

«За это время команда работала в экстренном режиме, на максимуме своих возможностей — как профессиональных, так и, в том числе, физических. Сама операция длилась более 15 часов. Участвовало во всех этапах всего восемь хирургов, и многие из них принимали участие от момента получения звонка до последнего шва», — рассказала Мария Волох.

В декабре Николаю предстоит небольшая операция по коррекции внешности, после чего он сможет вернуться домой. Сейчас он еще принимает препараты, чтобы не произошло отторжения трансплантата. Но мужчина чувствует себя хорошо. Медики уверяют — у парня снова горят глаза, и он строит планы на жизнь.

«Работали несколько команд медицинских Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства. Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что операция прошла успешно, и наш молодой человек, он не просто доволен своим внешним видом, он счастлив от того, что он может дальше жить, он планирует поступать в вуз, он планирует строить свою жизнь и обзаводиться семьей. То есть, нормальная человеческая жизнь», — рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

То есть, нормальная человеческая жизнь», — рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Трансплантация стала возможной благодаря техническим достижениям современной медицины и накопленному опыту ученых всего мира. Впервые лицо пересадили во Франции в 2005 году. С тех пор выполнили 32 успешные операции в семи различных странах мира. Сегодня стало известно о 33-й, которую провели российские хирурги. И это называют настоящим прорывом в отечественной медицине. Ведь успех подобной операции дарит надежду многим пациентам, которым обычная пластическая хирургия не в состоянии помочь.

Первый россиянин с пересаженным донорским лицом стал студентом — Российская газета

Скоро два года, как петербургские врачи первыми в России пересадили человеку лицо. Это был результат взаимодействия Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова, Военно-медицинской академии и Федерального медико-биологического агентства. Лидер этой мультидисциплинарной команды — доктор медицинских наук, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии Мария Волох.

Напомним: в 18 лет солдат срочной службы получил электроожог. Его два года лечили в госпитале. А когда поставили на ноги, стало ясно: жить с таким лицом невозможно. «Был полностью утрачен нос, отсутствовали мягкие ткани и кости лба, теменной области, лобные пазухи были открыты, — рассказывает Мария Волох. — Значительно повреждена центральная зона лица. А еще грубая деформация мягких тканей: раны были закрыты, но функция их утрачена- круговые мышцы глаз и рта не действовали. Конечно, исправлять серьезные дефекты лица, полученные, например, в результате автоаварий, лучше с помощью родных тканей пациента. Но здесь был особый случай. Дело в том, что обширный ожог правой части тела был уже закрыт нашими коллегами: на него взяли кожные трансплантаты с левой стороны, то есть своей неповрежденной кожи пациенту просто бы не хватило. К тому же сложный рельеф лица не дает возможности хирургам создать его заново так, как было задумано природой».

Выбора не было: или решаться на трансплантацию донорского лица, или обрекать человека на социальную изоляцию. Выбрать второе Мария Волох не могла: для парня утрата лица была равносильна гибели. Он, к слову, к этому времени уже пережил суицидальные попытки. И не подорванное здоровье, не инвалидность были причиной: с этими проблемами он справился. Но потерять лицо в буквальном смысле слова! Непереносимо.

Выбрать второе Мария Волох не могла: для парня утрата лица была равносильна гибели. Он, к слову, к этому времени уже пережил суицидальные попытки. И не подорванное здоровье, не инвалидность были причиной: с этими проблемами он справился. Но потерять лицо в буквальном смысле слова! Непереносимо.

— Операция продолжалась трое суток, а готовились мы к ней более пяти лет, — рассказывает Мария Волох. — Это не только первая пересадка лица в России, но и первая пересадка сложных (композитных) тканей. Полученный результат позволяет развить новое направление трансплантации: например, пересадку донорских конечностей.

Донором стал мужчина 54 лет, получивший в ДТП черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Разумеется, на это было получено юридическое согласие его родных и близких. При сохранении донорского лоскута пришлось поволноваться, ведь ткани, несмотря на то что до пересадки находятся в специальном растворе, испытывают кислородное голодание. Из-за сложного тканевого состава лоскута (тут и кости, и хрящи, и нервы, и сосуды) счет шел буквально на часы и минуты. И, конечно, особого внимания требовал учет иммунологической совместимости. Хотя эта совместимость была тщательно проверена до пересадки, неприятные неожиданности могли случиться в любой момент. По счастью, этого не произошло.

И, конечно, особого внимания требовал учет иммунологической совместимости. Хотя эта совместимость была тщательно проверена до пересадки, неприятные неожиданности могли случиться в любой момент. По счастью, этого не произошло.

Сказать, что после операции больничная история юноши благополучно закончилась, нельзя. Спустя некоторое время ему потребовалась еще одна корректирующая пластическая операция. Но сейчас, когда прошло более полутора лет после уникального медицинского вмешательства, специалисты констатируют: Волох приняла единственно правильное решение. Спустя полтора года (операция была сделана в мае 2015 года) пациент с новым лицом стал вести нормальную жизнь нормального молодого человека: он поступил в один из университетов Санкт-Петербурга, говорят, благоприятные изменения произошли и на личном фронте…

Комментарии

Петр Зубарев, профессор Военно-медицинской академии, доктор медицинских наук:

— Операция уникальна и по технике исполнения. Конечно, пациенту потребуется постоянный прием препаратов, препятствующих отторжению инородной ткани. Это может негативно сказаться на его иммунитете. Стало быть, нужно особенно бережно относиться к своему здоровью, избегать инфекций, простуд. Но эти минусы несопоставимы с теми, которые были у него до операции. Он же был на грани тяжелейшего психологического расстройства. Сейчас все проблемы социально-психологического плана сняты.

Конечно, пациенту потребуется постоянный прием препаратов, препятствующих отторжению инородной ткани. Это может негативно сказаться на его иммунитете. Стало быть, нужно особенно бережно относиться к своему здоровью, избегать инфекций, простуд. Но эти минусы несопоставимы с теми, которые были у него до операции. Он же был на грани тяжелейшего психологического расстройства. Сейчас все проблемы социально-психологического плана сняты.

Отари Хурцилава, ректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, доктор медицинских наук:

— Это достижение не только всероссийского масштаба, но и мирового уровня. Всего 8 стран в мире могут записать себе в актив подобные операции.

Леонид Павлюк-Павлюченко, заведующий кафедрой пластической хирургии Университета дружбы народов:

— Эта пересадка, первая в России, признана успешной в Америке.

Пересадка лица крупным планом: история Кейти

Автор фото, Family/Martin Schoeller

Подпись к фото,Операция по пересадке лица длилась 31 час

Кейти Стабблфилд было всего 18 лет, когда она лишилась лица.

После попытки самоубийства врачи спасли ей жизнь, но жить дальше она будет с чертами совсем другого человека.

Кейти стала самой юной пациенткой в США, кому была сделана трансплантация лица. Журнал National Geographic рассказал о том, какие изнурительные операции по восстановлению пришлось перенести 22-летней девушке.

Журналистам разрешили находиться в больнице штата Огайо, где оперировали Кейти. Тогда ей был 21 год.

Корреспондент и фотограф были с ней во время подготовки к хирургической процедуре и смогли увидеть результаты операции, которая длилась 31 час.

Автор фото, National Geographic

Рассказ о девушке, получивший название «История лица», был включен в сентябрьский номер журнала с ее портретом на обложке. National Geographic также снял о Кейти документальный фильм.

С 2010 года, когда в Испании была проведена первая операция по полной пересадке лица, через эту процедуру прошли 40 человек.

Но американские страховые компании не покрывают этот вид трансплантации, поскольку он по-прежнему считается экспериментальным.

За операцию Кейти заплатил Институт восстановительной медицины вооруженных сил, который постоянно улучшает виды восстановительного лечения для военных, получивших ранения в боях.

Кейти была прекрасным кандидатом для операции из-за юного возраста и характера полученной травмы.

Донором ее лица стала 31-летняя Адрэа Шнайдер, которая скончалась от передозировки наркотиков в 2017 году.

Врачи уже использовали некоторые ее органы для пересадки нуждающимся в них пациентам, а разрешение на трансплантацию лица дала бабушка умершей — Сандра Беннингтон, которая встретилась с Кейти после операции.

Автор фото, Benningdon Family/Maggie Steber/ National Geograph

Подпись к фото,Бабушка Адрэи Шнайдер сказала, что узнала черты внучки в лице Кейти

Кейти говорит, что плохо помнит свою жизнь до того момента, когда она попыталась покончить с собой. По словам ее близких, в подростковом возрасте она очень переживала из-за переездов, неудавшихся отношений и хронических желудочно-кишечных заболеваний.

По словам ее близких, в подростковом возрасте она очень переживала из-за переездов, неудавшихся отношений и хронических желудочно-кишечных заболеваний.

В результате попытки самоубийства была повреждена большая часть ее лица, в том числе нос, часть лба и челюсти. Также сильно пострадали мозг и глаза.

Поначалу ее лечили в Миссисипи, затем перевели в Теннесси, и в итоге она оказалась в клинике Кливленда в штате Огайо, которая считается новатором в развитии трансплантологии.

Перед операцией по пересадке Кейти перенесла 22 реконструктивно-пластических операции, в которых для восстановления ее челюсти использовались часть бедра и материалы, созданные с помощью трехмерной печати.

По словам Кейти и ее семьи, когда им сообщили, что она может подойти для операции, они не знали точно, чего им ждать.

«Я понятия не имела, что такое трансплантация лица. Когда родители мне все объяснили, я очень обрадовалась, что у меня вновь появится лицо, и я смогу вернуться к нормальной жизни», — сказала она.

Она ждала целый год. Два возможных донора не подошли по ряду причин, но в итоге в мае 2017 года операция состоялась.

Автор фото, Maggie Steber/National Geographic

Подпись к фото,Мать Кейти Алеся (на фото слева) сказала, что ее дочь хотела операцию, чтобы на нее не таращились на улице

Поначалу врачи планировали пересадить лишь часть лица, но затем было принято решение использовать большую часть лица донора, чтобы уменьшить риск отторжения.

После пересадки были проведены еще три дополнительные операции. Скорее всего, операций будет еще больше, чтобы улучшить вид лица и его функциональность.

Кейти по-прежнему сложно разговаривать из-за полученных ртом повреждений. До конца жизни ей придется принимать препараты, которые снижают вероятность отторжения трансплантированного лица.

Второй шанс

В интервью National Geographic девушка сказала, что надеется поступить в колледж, чтобы затем стать психологом.

Также ей интересно было бы выступать перед подростками на тему самоубийств и ценности жизни.

«Мне многие помогали. Теперь я хочу помогать другим», — сказала она.

Пластический хирург Брайан Гастман сказал, что благодаря медицинской процедуре у Кейти появился второй шанс, сообщает Си-эн-эн.

«Больше всего я хочу, чтобы Кейти была счастлива. Это самое главное. И также хотелось бы, чтобы она могла вести более-менее нормальную жизнь», — сказал Гастман.

«Затем она сможет рассказывать о том, как быть сильной несмотря ни на что, и не позволять одному решению в жизни делать вас тем, кем вы являетесь», — добавил он.

Без лица: почему не все врачи рады громкой операции

16 июня состоялась церемония вручения национальной врачебной премии «Призвание», учрежденной одноименным благотворительным фондом, Минздравом и Первым каналом. Премию в специальной номинации «врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий» получила команда специалистов под руководством главного пластического хирурга СЗФО доктора Марии Волох, осуществившая первую в России операцию по пересадке части лица.

… В 2012 году 19-летний рядовой Николай Егоркин проходил срочную службу в одной из ракетных частей Приморского края. Однажды, выполняя приказ командира, он попытался снять со столба находящийся под напряжением провод линии электропередачи. Попытка закончилась трагически: военнослужащий получил тяжелый электрический ожог, повлекший травматическую ампутацию носа, деформацию правой половины лица и шеи, дефекты костей черепа, кроме того, пострадали правая рука и нога.

Первую помощь рядовому Егоркину оказали в местной районной больнице, затем он был переведен в Приморский ожоговый центр, далее – в госпиталь Минобороны, а уже оттуда – в Военно-медицинскую академию (ВМА), где в общей сложности провел около трех лет. Здесь ему сделали порядка 30 реконструктивных операций – закрывали дефекты и восстанавливали зрение. Но, как утверждает знакомый с ситуацией собеседник Vademecum, сложные вмешательства не привели к ожидаемому результату – из-за отсутствия носа и части тканей лба пациент впал в депрессию.

Реклама на Forbes

Курирующие Егоркина врачи решили, что реконструктивные методики себя исчерпали, и начали готовить его к трансплантации. Ответственным за подготовку и проведение сложнейшего вмешательства на лице стала Мария Волох, которая вместе с коллегами уже около пяти лет интересовалась этой темой и проводила опыты на животных и трупах. Егоркин согласился на рискованный эксперимент. Обращался ли он, перед тем как дать согласие на трансплантацию, за «вторым» мнением к другим специалистам, неизвестно.

Донором стал мужчина из Курской области, скончавшийся от черепно-мозговой травмы. На основе его лицевых тканей хирурги сформировали аллотрансплантат, включавший костные и мягкие ткани лба и носа. Законсервированный биоматериал отправился из Курска в Санкт-Петербург на самолете Минобороны. Операция проводилась в ВМА и заняла 18 часов, в ней были задействованы восемь врачей – пластические и сосудистые хирурги, трансплантологи, анестезиологи – и целый штат среднего медперсонала.

Результаты операции почти год держались в тайне. Кураторы Николая Егоркина долго не показывали прооперированного больного ни профессиональному сообществу, ни уж тем более прессе и публике. Как объясняет доктор Волох, время потребовалось на восстановление пациента – принятие его иммунитетом аллотрансплантата и сведение риска возникновения осложнений к минимуму.

Наконец, в мае 2016 года результат операции продемонстрировали в передаче «Здоровье» Елены Малышевой на Первом канале, а пиком признания стало вручение премии «Призвание».

Все, хэппи энд? Пока неизвестно.

Дело в том, что после пересадки лица от донора Егоркин будет вынужден в течение всей жизни принимать иммуносупрессанты — специальные препараты, подавляющие его собственный иммунитет, чтобы избежать отторжения чужеродных тканей. Препараты эти для организма не очень полезны, именно поэтому к трансплантации тканей от донора рекомендуется прибегать только в крайнем случае.

Тут возникает непростой этический вопрос. Конечно, приятно, что Россия стала, как с гордостью заявила по поводу этой трансплантации министр здравоохранения Вероника Скворцова, «восьмой страной, которая по уровню высоких технологий смогла осуществить такую операцию».

Конечно, приятно, что Россия стала, как с гордостью заявила по поводу этой трансплантации министр здравоохранения Вероника Скворцова, «восьмой страной, которая по уровню высоких технологий смогла осуществить такую операцию».

Как гласит федеральный закон «Об охране здоровья граждан», каждый российский врач клянется «заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах».

Была ли именно трансплантация тканей лица той операцией, которая наилучшим образом соответствовала интересам Николая Егоркина? Мария Волох утверждает, что да. «Восстановить нос реконструктивными методиками невозможно. После таких операций пересаженные ткани с течением времени становятся несостоятельными и нефункциональными. Плюс ко всему мы травмируем «донорскую» зону на теле пациента. Мы действовали согласно мировому протоколу лечения, согласно которому при поражении центральной зоны лица – носа и соседних зон – рекомендована аллотрансплантация» — заявила она в интервью Vademecum. — Пациент сейчас принимает низкие дозы иммуносупрессантов. Они настолько малы, что фактически не наносят существенного вреда здоровью, поэтому отдаленные прогнозы в таких случаях благоприятные».

Они настолько малы, что фактически не наносят существенного вреда здоровью, поэтому отдаленные прогнозы в таких случаях благоприятные».

А руководитель Центра реконструктивной хирургии лица и шеи Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (ЦНИИСиЧЛХ), профессор Александр Неробеев прямо заявил, что был против: «Я озвучил свою… точку зрения, выступил против пересадки, а затем показал десять вариантов сложнейших дефектов лица, которые мне удалось устранить микрохирургическими реконструктивными методами. И предложил прооперировать пациента, поскольку, на мой взгляд, устранить его дефект – отсутствие носа и участка лба – мне и моим коллегам было бы под силу. К сожалению, мое предложение никого не заинтересовало».

Такое ощущение, что история повторяется, и бывшего рядового Егоркина опять, как во время службы в армии, ради высших интересов отправили исполнять опасную миссию. Пожелаем ему удачи.

В России впервые сделана операция по пересадке лица

В России впервые сделана операция по пересадке лица. Её провели в Военно-медицинской академии в Петербурге. В общей сложности операция длилась более 18 часов. В результате пациент — военнослужащий, получивший серьезный ожог электрическим током три года назад, получил новое лицо и шанс на новую жизнь. Молодой человек уже рассказывает о планах — продолжить учебу и найти работу.

Его фамилия держится в секрете. В открытых источниках он значится как Николай Е., военнослужащий, который в августе 2012 года получил электрический ожог, обезобразивший его лицо, сегодня уже выступает перед камерой. Он перенес свыше 30 пластических операций, год провел в ожоговом центре. Тщетно. Из того, что оставалось от его лица, человеческий облик слепить было невозможно. Отчаялся он, но не отчаялись врачи. Они предложили невероятное и, кажется, фантастическое решение: пересадку лица. В мае нашелся донор, а значит, появился шанс.

Отчаялся он, но не отчаялись врачи. Они предложили невероятное и, кажется, фантастическое решение: пересадку лица. В мае нашелся донор, а значит, появился шанс.

«Аллотрансплантация сложного комплекса тканей лица это операция наивысшей степени сложности, не только требующая огромного подготовительного этапа работ, профессионализма, хирургических навыков, ну и конечно, она требует высоко систематизированного организованного подхода. И вот весь этот алгоритм мы организовали при выполнении данной операции», — рассказывает заведующая кафедрой пластической и конструктивной хирургии Медицинского университета имени Мечникова Мария Волох.

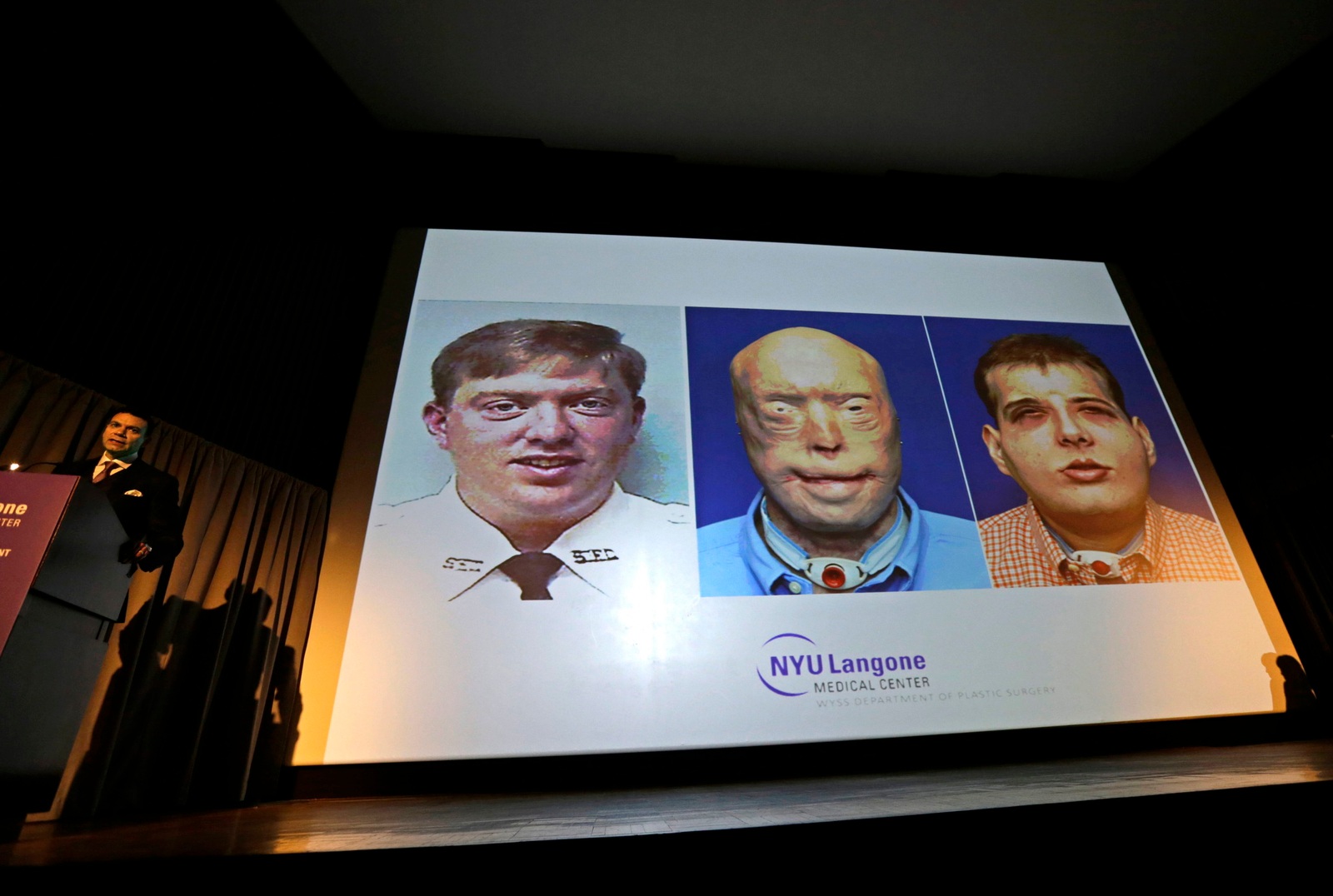

На подготовку к операции, в том числе решение юридических вопросов, ушло два года. Этот срок рекордно короткий. К слову, в США к аналогичной операции готовились на год больше. Пересадка лица американскому пожарному Пэту Хардисону была проведена еще в августе, но известно о ней стало только неделю назад. Россия — восьмая страна в мире, где сумели успешно провести пересадку лица.

Операция длилась трое суток. 8 хирургов работали на пределе возможностей, без сна и перерыва, и без права на ошибку. Большая кровопотеря, тромбозы, аневризмы, воспаления. Осложнений было много. Но врачи справились. И сегодня Николай может самостоятельно есть, пить и дышать. В ближайшее время молодой человек собирается поступить в институт и найти работу. В Минобороны обещали помочь: «Мы будем помогать ему получать высшее профессиональное образование, у нас есть понимание, в каком вузе будет учиться наш пациент, ну и мы полагаем, что мы поможем ему и с дальнейшим трудоустройством и, конечно же, мы будем и дальше оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь».

Вооруженные удачным опытом пересадки лица, медики создали национальную базу пациентов, которым такая операция необходима. Как говорят врачи, такая операция не спасает жизнь, а дарит новую.

В США женщине пересадили лицо во второй раз

Американка перенесла вторую операцию по пересадке лица после нескольких лет попыток сохранить первый трансплантат. Почти 15 лет назад бывший муж облил ее щелочью, и с тех пор женщине пришлось пройти через десятки операций в попытках справиться с болью и получить возможность нормально жить.

Почти 15 лет назад бывший муж облил ее щелочью, и с тех пор женщине пришлось пройти через десятки операций в попытках справиться с болью и получить возможность нормально жить.

52-летняя американка стала вторым человеком, пережившим две операции по пересадке лица — организм отверг первый трансплантат спустя годы борьбы за его сохранение. Подробнее о ее случае рассказывает издание PEOPLE.

В 2007 году бывший муж Кармен Бландин Тарлтон избил ее бейсбольной битой, а затем облил щелочью. Женщина получила ожоги более 80% тела, но выжила. В течение трех месяцев после нападения она прошла через 38 операций и десятки процедур переливания крови, а затем годами терпела боль и подверглась еще нескольким десяткам операций. В 2013 году врачи пересадили ей новое лицо. После операции Тарлтон чувствовала себя гораздо лучше. Она увлеклась игрой на фортепиано и банджо, написала мемуары, сбросила 10 кг веса, путешествовала и выступала публично, призывая людей не зацикливаться на гневе и ненависти и не терять надежду на исцеление.

Однако все это время ей приходилось бороться с собственным организмом, который отторгал трансплантат.

Новое лицо краснело, опухало, Тарлтон снова страдала от мучительных болей. Врачам удавалось справиться с этими состояниями, но в 2019 году ситуация ухудшилась. К тому моменту, как Тарлтон оказалась в больнице, по контуру трансплантата на шее и ушах образовались язвы — часть сосудов, соединявших трансплантат с собственной кожей пациентки, сузилась и закупорилась, что привело к некрозу.

Если бы омертвение тканей лица происходило быстро, врачам пришлось бы удалить донорские ткани и попытаться реконструировать то лицо, с которым Тарлтон осталась после нападения мужа. Этого она боялась больше всего.

Но повреждения распространялись медленно, и Тарлтон смогла дождаться новой операции.

«Я хотела попробовать еще раз, — говорит Тарлтон. — Большинство людей не понимают, каково это — не иметь губ и постоянно пускать слюни, не иметь век. У меня есть синтетическая роговица, которая при наличии век продержится гораздо дольше. У меня было очень много причин хотеть пересадку лица».

У меня было очень много причин хотеть пересадку лица».

«Важно понимать, что пересаженные ткани, как и любой другой орган, не живут вечно, — рассказывает хирург Богдан Помахак, который проводил операцию. — Мы надеемся, что они пробудут с пациентом до конца его жизни, но часто это не так, и у Кармен была очень сложная с иммунологической точки зрения ситуация».

Операция прошла в июле 2020 года в Центре женского здоровья им. Бригама в Бостоне. Она заняла 20 часов и потребовала присутствия 40 специалистов.

Второй имплант прижился гораздо лучше, боль прошла. Оценить результат визуально Тарлтон сложно — в 2009 году она ослепла на правый глаз, в с 2018 почти ничего не видит и левым. Поэтому ей приходился очень близко подходить к зеркалу, или фотографировать себя и увеличивать изображение.

«Нам невероятно повезло, мы по чистой случайности нашли донора, чей организм по многим характеристикам совпадал с организмом Кармен — такого можно было бы ожидать, если бы речь шла о ее брате или сестре», — отмечает Помахак.

Тарлтон осталась очень довольна операцией.

«Первый раз это было несколько фантастически, — говорит она. — Учитывая, насколько я была обезображена до этого, мне стало легче. И теперь мне тоже намного легче.»

Донором нового лица стала 36-летняя Кейси Лабри, скончавшаяся от передозировки опиоидами. Через Zoom Тарлтон познакомилась с ее семьей. Родственники женщины пережили ее смерть легче, зная, что ее органы позволили спасти шестерых человек — врачи также использовали сердце, легкие, почки и печень погибшей.

«Это дало нам надежду и позитив в безнадежной ситуации», — делится невестка Лабри, Бобби-Сью Харрингтон. Она хотела бы после окончания пандемии встретиться с Тарлтон лично.

Помахак надеется, что это лицо останется с Тарлтон на всю жизнь, хотя есть риски, что отторжение через несколько лет начнется снова. Тарлтон настроена оптимистично.

«Я верю, что это лицо будет со мной, пока я не покину Землю, — говорит она. — Это мое последнее лицо. У меня не будет третьего».

В мире проведено более 40 операций по пересадке лица. 15 из них — в США. Пока что никто из американцев, получивших новые лица, не сталкивался с их полным отторжением. Единственный случай был зарегистрирован во Франции — иммунная система пациента спустя восемь лет все-таки отторгла трансплантат настолько, что пришлось прибегнуть к повторной операции.

Мировой опыт по пересадке тканей лица

23 января 2007 года стало известно, что во Франции была проведена вторая операция по частичной пересадке лица. Согласно публикации газеты «Паризьен», операция, длившаяся 15 часов, сделана в университетской клинике парижского пригорода Кретей бригадой медиков под руководством профессора Лорана Лантьери. 27-летнему пациенту, страдавшему деформирующей лицо патологией, пересадили нос, рот, подбородок и часть щек.

20 марта 2010 года в Барселоне (Испания) была сделана первая в мире операция по пересадке лица 31-летнему испанцу по имени Оскар. До трагедии он занимался фермерством, но в 2005 году случайно отстрелил себе пол-лица ружьем. В результате мужчина потерял способность дышать, принимать пищу и говорить. Ему пришлось перенести девять неудачных операций, пока каталонские врачи не применили технику микронейроваскулярной восстановительной хирургии.

В результате мужчина потерял способность дышать, принимать пищу и говорить. Ему пришлось перенести девять неудачных операций, пока каталонские врачи не применили технику микронейроваскулярной восстановительной хирургии.

Сначала медики реконструировали былой облик пострадавшего, создав 3D-схему всей головы и лицевую маску. Затем позаимствовали биологический материал у донора. Пациент провел на операционном столе около 24 часов. Над его лицом трудились 30 хирургов, анестезиологов и медсестер. Сначала ему пересадили мышцы и кровеносные сосуды, затем костные ткани и хрящи, а под конец обтянули все кожей. У Оскара появились новые зубы, челюсти, губы, скулы и нос.

В июле 2010 года стало известно, что первая операция по полной пересадке лица прошла во Франции в государственном госпитале Энри-Мондор близ Парижа. Уникальную операцию, длившуюся шесть часов, провел коллектив медиков под руководством профессора Лорана Лантиери. В результате, 35-летний пациент по имени Джером с генетическим заболеванием, исказившим его лицо, получил новый внешний вид.

Ранее британские газеты сообщали о «чудесном исцелении» Давинии Дуглас, ставшей одной из жертв терактов в Лондоне. Ее лицо изуродовали сильнейшие ожоги, однако врачам удалось вернуть женщине красоту. 7 июля 2005 года Давиния ехала на работу в метро. В вагоне она оказалась рядом с одним из террористов. Когда произошел взрыв, вся левая часть ее лица оказалась обожжена. Через несколько месяцев после операции по пересадке тканей лица 29-летняя жительница Лондона вернулась на работу, а в 2009 году вышла замуж.

В марте 2011 года американцу Далласу Винсу была проведена первая в истории США полная трансплантация лица. В 2008 году 25-летний Винс работал декоратором в одной из местных церквей, когда в результате удара током от оголенной электропроводки кожа и некоторые кости на его лице полностью выгорели. Три месяца Даллас провел в коме, после чего был переведен в госпиталь, где в течение шести месяцев ему делали пересадку кожи из лица и бедер на лицевые кости.

Уникальную 30-часовую операцию трансплантации лица провели хирурги из госпиталя Brigham and Women’s Hospital в Техасе. Операция прошла успешно, впоследствии Даллас женился на Джейми Нэш, которая также стала жертвой ожогов. Свадьба прошла в церкви, где мужчина и получил тяжелейшие увечья.

Операция прошла успешно, впоследствии Даллас женился на Джейми Нэш, которая также стала жертвой ожогов. Свадьба прошла в церкви, где мужчина и получил тяжелейшие увечья.

В январе 2012 года операция по пересадке лица прошла в Турции. Пациентом стал 19-летний Угур Аджар, который получил 90 % ожогов лица в возрасте 40 дней. Он спал в своей колыбели, когда в их доме вспыхнул пожар: на него упало воспламенившееся одеяло. Операцию осуществили две группы врачей из 25 человек под руководством профессора Омера Озкана – преподавателя Отдела пластической и реконструктивной хирургии Средиземноморского университета. Операции продолжалась 11 часов и 45 минут. Впоследствии в Турции выполнили еще несколько операций по пересадке тканей лица.

В апреле 2013 года в Польше врачи из Центра онкологии в Гливицах под руководством Адама Мачеевского провели операцию по трансплантации лица. Трагедия произошла 23 апреля 2013 года, когда 33-летний рабочий обслуживал машину, которая размельчала камни на предприятии под Вроцлавом. В результате несчастного случая, машина буквально отрезала рабочему лицо, раздробив при этом часть костей черепа. Пострадавший был доставлен в Университетскую клиническую больницу города Вроцлава, где сразу же попал на операционный стол.

В результате несчастного случая, машина буквально отрезала рабочему лицо, раздробив при этом часть костей черепа. Пострадавший был доставлен в Университетскую клиническую больницу города Вроцлава, где сразу же попал на операционный стол.

Врачи провели первые самые необходимые операции, но, несмотря на все эти усилия, у пациента вместо лица была огромная рана, которая грозила распространением инфекции. Спустя несколько часов после трагедии, в больницу доставили оторванное лицо. Хирурги вернулись к операционному столу и пришили его пострадавшему. Однако несколько дней спустя на лице пострадавшего появились первые признаки омертвления кожи, которые быстро прогрессировали. Оторванная часть лица слишком долго оставалась без питания и слишком поздно попала к врачам. Пациента перевезли в Гливице, в Центр онкологии. Открытая рана на лице после удаления не прижившейся кожи несла угрозу заражения, которое могло привести к смерти пациента. Поэтому срочно начались поиски донора лица. В Белостоке скончался 32-летний потенциальный донор, родственники которого согласились передать лицо на цели трансплантации. Операция, длившаяся 27 часов, оказалась успешной.

Операция, длившаяся 27 часов, оказалась успешной.

16 ноября 2015 года госпиталь Нью-Йорка объявил о проведении самой обширной пересадки тканей лица в мире. Пострадавшему при пожаре в сентябре 2001 года участнику добровольной пожарной дружины 41-летнему Патрику Хардисону пересадили новое лицо целиком. Со времени несчастного случая Хардисон перенес 71 операцию, однако восстановить внешность и вернуть зрение они не помогли.

Операция по пересадке тканей была проведена американскими врачами во главе с хирургом Эдуардо Родригезом из нью-йоркского Langone Medical Center еще в августе 2015 года. Она началась 14 августа и длилась 26 часов, в ней приняли участие 150 врачей. Мужчина получил новый нос, уши, губы, веки и полный овал анфас. Донором стал 26-летний художник Дэвид Роудбах, который погиб в результате несчастного случая, катаясь на велосипеде.

27 ноября 2015 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что успешно прошла первая в России операция по пересадке тканей лица. Операция, которая длилась более 18 часов, прошла в мае 2015 года в Военно-медицинской академии имени Кирова. Пересадка тканей лица была проведена военнослужащему, пострадавшему от электротравмы, которую он получил в августе 2012 года. После того, как возможности реконструктивно-пластической хирургии были исчерпаны и у пациента началась депрессия, было принято решение о частичной трансплантации лица от донора.

Операция, которая длилась более 18 часов, прошла в мае 2015 года в Военно-медицинской академии имени Кирова. Пересадка тканей лица была проведена военнослужащему, пострадавшему от электротравмы, которую он получил в августе 2012 года. После того, как возможности реконструктивно-пластической хирургии были исчерпаны и у пациента началась депрессия, было принято решение о частичной трансплантации лица от донора.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Первый российский опыт аллотрансплантации композитной ткани лица

Реферат

Методика аллотрансплантации лица была впервые представлена широкой публике в 2005 году. Определение лица как сложной системы органов, выполняющих социальные функции, сделало возможным адаптацию этой операции в клиническую практику. 2010 год стал отправной точкой для первоначальных исследований в Российской Федерации. Основываясь на предыдущих достижениях и имеющемся мировом опыте в этой области, аллотрансплантация лица была впервые применена в 2015 году в Санкт-Петербурге. Петербург. Целью этой операции было восстановление центральной части лица солдата после электрического ожога; он был ранен при исполнении служебных обязанностей. В этой статье описываются осложнения, возникающие при подготовке к этой операции, проблемы, возникающие при удалении тканей лица, а также критерии выбора донора. Каждый этап комплексной аллотрансплантации лица, осложнения, которые могут возникнуть во время операции, основные результаты, а также последующая реабилитация и иммуносупрессивная терапия в течение 4-летнего периода наблюдения за пациентом после операции, включая описание единичного эпизода клеточно-гуморального отторжения пересаженной ткани подробно описаны.Опыт первой аллотрансплантации лица, проведенной в России, показывает возможность использования нового композитного аллотрансплантата для коррекции деформаций в центральной области лица с достижением успешно функционирующего и эстетичного результата после операции. После 4 лет динамического наблюдения и индивидуальных программ реабилитации основная цель трансплантации лица — социальная реадаптация пациента — была достигнута.

Петербург. Целью этой операции было восстановление центральной части лица солдата после электрического ожога; он был ранен при исполнении служебных обязанностей. В этой статье описываются осложнения, возникающие при подготовке к этой операции, проблемы, возникающие при удалении тканей лица, а также критерии выбора донора. Каждый этап комплексной аллотрансплантации лица, осложнения, которые могут возникнуть во время операции, основные результаты, а также последующая реабилитация и иммуносупрессивная терапия в течение 4-летнего периода наблюдения за пациентом после операции, включая описание единичного эпизода клеточно-гуморального отторжения пересаженной ткани подробно описаны.Опыт первой аллотрансплантации лица, проведенной в России, показывает возможность использования нового композитного аллотрансплантата для коррекции деформаций в центральной области лица с достижением успешно функционирующего и эстетичного результата после операции. После 4 лет динамического наблюдения и индивидуальных программ реабилитации основная цель трансплантации лица — социальная реадаптация пациента — была достигнута.

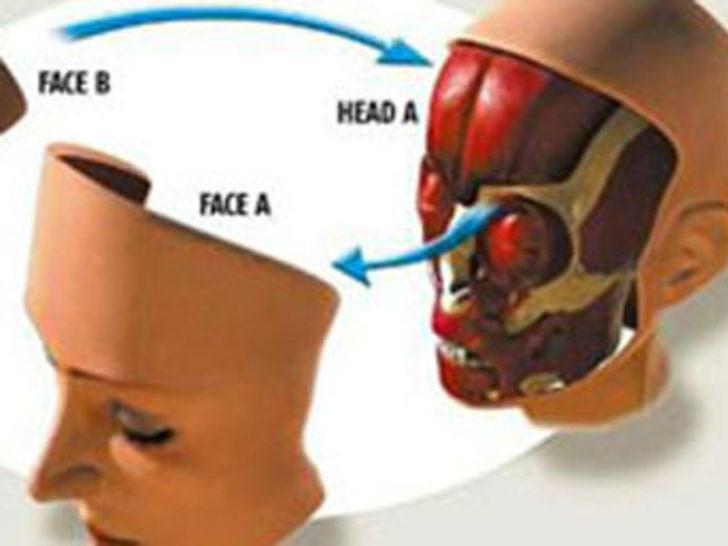

ВВЕДЕНИЕ

Аллотрансплантация лица является экспериментальной процедурой и сейчас находится на стадии накопления и систематизации полученных знаний по ней.Первая успешная частичная трансплантация лица была проведена Doubernard во Франции в 2005 году. Аллотрансплантация лица проводится в Соединенных Штатах с 2009 года, где в 2015 году была проведена процедура, включающая наибольший объем пересаженных тканей. 1,2 В настоящее время в мире опыт включает почти 40 успешных аллотрансплантаций, 3 как полных, так и частичных; 32-я операция, согласно регистру, была проведена авторами в Санкт-Петербурге в России в мае 2015 года.

Большинство авторов описывают лицо как отдельную область или структуру, состоящую из разных зон, каждая из которых имеет свои особенности. 4 Siemionow 5 ввело понятие «лицо как орган», что позволило внести поправки в правовые нормы. На наш взгляд, лицо состоит из множества тканей, выполняющих в целом социальную функцию. Социальная функция лица имеет решающее значение, поэтому ресоциализация реципиента после трансплантации лица является основным показателем успеха и сутью всей операции.

Социальная функция лица имеет решающее значение, поэтому ресоциализация реципиента после трансплантации лица является основным показателем успеха и сутью всей операции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациент Е, мужчина 19 лет, поступил в больницу для лечения электрических ожогов третьей-четвертой степени 17% поверхности головы, шеи и правого верхнего и нижнего отделов. конечности. Он был ранен 9 августа 2012 года при исполнении служебных обязанностей. За 3 года ему сделали более 30 реконструктивных операций, которые были выполнены с целью закрытия дефектов, а также восстановления зрения и восстановления функционирования пораженных конечностей.Однако результатов лечения было недостаточно, чтобы позволить пациенту достичь социальной адаптации, и не удалось устранить основное расстройство самоидентификации, развившееся у него после травмы лица. В результате он дважды пытался покончить жизнь самоубийством. Все возможности пластической реконструктивной хирургии были исчерпаны, и в связи с дефицитом покровных тканей было принято решение о проведении аллотрансплантации сложного аллотрансплантата тканей лица пациенту Е.

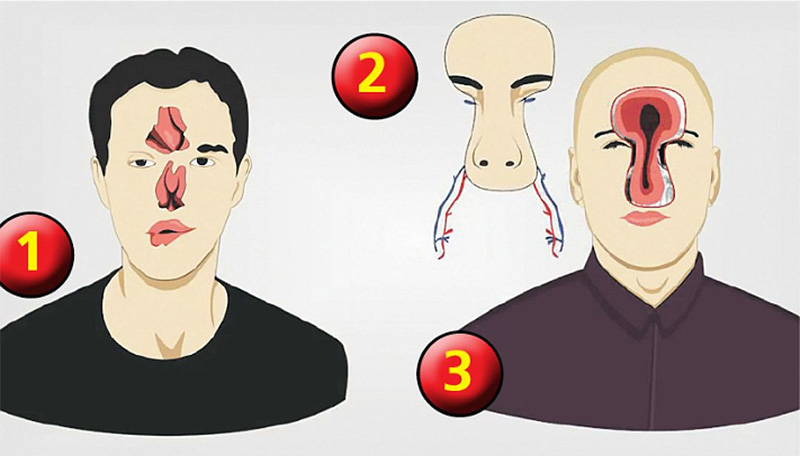

Важно отметить, что после традиционного хирургического лечения функциональная нарушения поврежденной правой половины лица были незначительными.Основной и самой сложной целью реконструкции была центральная зона лица (рис.).

Внешний вид пациента Е после завершения традиционного восстановительного лечения и до аллотрансплантации лица.

При подготовке потенциального реципиента к аллотрансплантации лица было получено информированное согласие на операцию. Пациент прошел полное обследование по международному протоколу предтрансплантации.

С целью детальной оценки повреждения пациенту было выполнено несколько серий трехмерного (3D) лазерного сканирования лица с последующей распечаткой участков дефекта на 3D-принтере.Это позволило нам провести более точное моделирование и анатомическое позиционирование аллотрансплантата как во время подготовки к операции, так и во время самой процедуры (рис. И).

Скан лица пациента во время подготовки к операции аллотрансплантации.

Объемный отпечаток поверхности деформации лица пациента Е.

Этапы подготовки к аллотрансплантации лица

Экспериментальный этап

В рамках подготовки к аллотрансплантации лица в России авторы выполнили все этапы мирового протокола: правовое обоснование процесса, экспериментальные и анатомические исследования.

В период с 2010 по 2014 гг. Было выполнено более 40 экспериментальных аллотрансплантаций с последующей монотерапией циклоспорином. Изучение иммунного ответа проводилось методом количественного определения следующих субпопуляций лимфоцитов: CD3 + , CD4 + , CD8a + , CD161 + , CD25 + , CD45RA + . , и CD 20 + . 7

Один из выводов, сделанных во время аллотрансплантации реваскуляризованного фасциального композитного аллотрансплантата, заключался в том, что мы выбрали наиболее иммунологически выгодную модель.Низкая нагрузка на иммунную систему реципиента была выявлена, когда объем пересаженных тканей не превышал 25% поверхности лица и шеи по сравнению с гемифациальной и полной трансплантацией. В этой группе животных летальных случаев не было, срок наблюдения составил 200 дней. 8 Полученные экспериментальные данные учтены при планировании операции.

В этой группе животных летальных случаев не было, срок наблюдения составил 200 дней. 8 Полученные экспериментальные данные учтены при планировании операции.

Анатомический этап

Одновременно с экспериментальным исследованием проводились исследования незафиксированного трупного материала для понимания анатомических особенностей и отработки технических аспектов изъятия комплекса тканей лица у донора.Работа выполнена на 46 моделях трупов, в ходе которых учитывались как анфас, так и частичные аллотрансплантаты лица.

Следует отметить, однако, что почти каждая модель тканевого комплекса уникальна, особенно при планировании частичной аллотрансплантации лица. Критериями идеальной модели тканевого комплекса были: низкая минимальная иммунологическая нагрузка, полное восстановление утраченных функций лица и наиболее эстетичный результат для пациента.

Наиболее благоприятной во всех трех аспектах была модель выделенных тканей, разработанная специально для этой операции. Это включало переднюю стенку лобных пазух; мягкие ткани лба, в том числе лобная мышца; фасции, подкожно-жировая клетчатка; кожа; весь нос, включая костную ткань, носовые хрящи; слизистая оболочка; мышцы; и часть мягких тканей средней зоны лица с 2 лицевыми артериями и лицевыми венами (рис.).

Это включало переднюю стенку лобных пазух; мягкие ткани лба, в том числе лобная мышца; фасции, подкожно-жировая клетчатка; кожа; весь нос, включая костную ткань, носовые хрящи; слизистая оболочка; мышцы; и часть мягких тканей средней зоны лица с 2 лицевыми артериями и лицевыми венами (рис.).

Модели различных этапов частичной аллотрансплантации лица. A, модель лица пациента. B, модель из композитных тканей. C, Планируемые результаты операции.

Стадия донора

Донор соответствовал определенным критериям, разработанным для потенциального донора ткани лица: идентифицированный человек, диагностированная смерть мозга, возраст 18–55 лет, предпочтительно мужской пол, отсутствие повреждений лицевого скелета, отсутствие кожных заболеваний, отсутствие воспалительные процессы в зоне операции и в ЛОР-органах, отсутствие атеросклероза наружных и общих сонных артерий, искусственная вентиляция легких не более 96 часов, стабильная гемодинамика и соответствие антропометрическим данным реципиента.

Иммунологическое обследование реципиента и донора включало оценку группы крови, степени иммунологической сенсибилизации реципиента, фенотипа реципиента, фенотипа донора и перекрестный тест на соответствие. Донора также обследовали на маркеры инфекционных заболеваний (вирус иммунодефицита человека, сифилис, гепатиты B и C, цитомегаловирус).

Информацию о наличии потенциальных доноров в медицинских организациях из 28 регионов Российской Федерации собирал Координационный центр органного донорства.На поиск подходящего донора ушло 9 месяцев.

В мае 2015 года Координационный центр получил информацию о потенциальном доноре-мужчине в возрасте 51 года с черепно-мозговой травмой и начал процедуру установления смерти мозга. Лабораторные, инструментальные и иммунологические исследования определили совместимость с реципиентом.

После констатации смерти мозга продолжалась интенсивная терапия донора, направленная на профилактику гнойно-септических осложнений, коррекцию водно-электролитного баланса, гипотонию, гипергликемию, полиурию, гипотермию. Получено согласие родственников погибшего на эксплантацию тканей лица.

Получено согласие родственников погибшего на эксплантацию тканей лица.

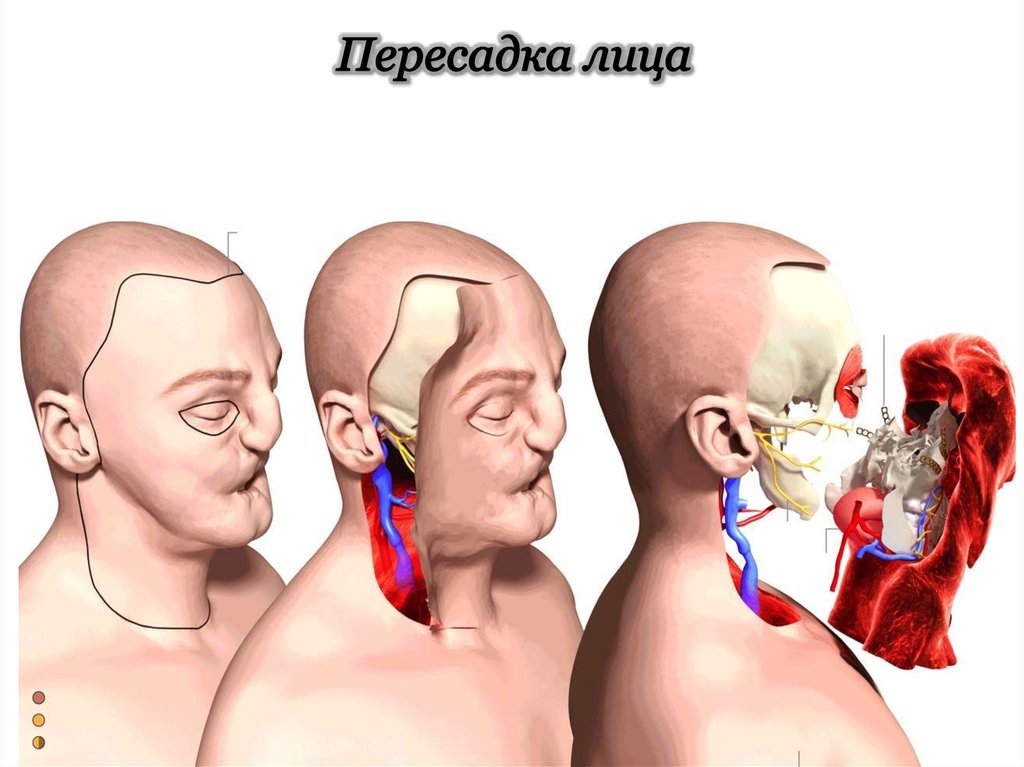

Алгоритм аллотрансплантации лица был разделен на 3 последовательных этапа с повторным обучением в операционной с использованием трупного материала.

Этап 1. Эксплантация комплекса тканей лица и закрытие дефекта маской смерти

Эксплантация аллотрансплантата выполнена по модели «анфас» с вовлечением лицевой артерии и вены. После полного рассечения лицевого аллотрансплантата слизистая оболочка решетчатой пазухи и внешняя стенка лобных пазух были удалены, а наружная сонная артерия канюлирована с последующей консервацией с помощью раствора Custodiol HTK (Essential Pharmaceuticals, LLC), охлажденного до 2 ° С. С.Эффективность перфузии определялась по изменению цвета трансплантата и оттоку раствора через венозную систему. Продолжительность эксплантации составила 7 часов 15 минут.

На наш взгляд, эксплантация анфас-тканей позволила нам иметь запас пластического материала, обеспечить эффективную перфузию и консервацию тканей, а также обучиться технике эксплантации «анфас» в реальных условиях. .

.

Согласно принципам гуманного обращения с телом умершего, дефект тканей лица донора закрыли посмертной маской (рис.). На завершающем этапе изготовления посмертной маски готовую силиконовую модель лица очищали от артефактов, фиксировали брови и ресницы, наносили макияж. На приготовление маски ушло около 8 часов.

Этапы изготовления посмертной маски донора.

Этап 2. Подготовка реципиента

Подготовка ложа реципиента заключалась в удалении гранулирующих тканей из полости лобных пазух, иссечении пораженных тканей в верхней и средней зоне лица в зоне дефекта и изоляции наружная яремная вена и наружная сонная артерия справа и слева.

Этап 3. Аллотрансплантация комплекса тканей лица

Этот этап операции включал следующие задачи: моделирование, включение аллотрансплантата в кровоток и адаптацию его костно-мягкотканного комплекса тканей в системе донор-реципиент.

Включение аллотрансплантата в кровоток осуществлялось посредством анастомоза «конец в бок» наружной сонной артерии реципиента с лицевой артерией донора справа и наружной яремной вены реципиента с лицевой веной донора слева. Стандартные методы использовались для проверки компетентности анастомозов и получения достаточного капиллярного ответа от донорских тканей, в том числе на дистальном уровне (рис. И).

Стандартные методы использовались для проверки компетентности анастомозов и получения достаточного капиллярного ответа от донорских тканей, в том числе на дистальном уровне (рис. И).

Этап интеграции донорского аллотрансплантата для покрытия деформации лица реципиента.

Микрохирургический этап с показом артериальных и венозных анастомозов.

Остеопластический этап включал тампонаду лобных пазух свободномышечным аутотрансплантатом (рис.), Анатомическое расположение костных и мягкотканных структур аллотрансплантата и их фиксацию на ложе реципиента минипластинами (рис.-).

Тампонада лобной пазухи пациента тканями собственного свободного мышечного лоскута бедра.

Компьютерная томография (КТ) костей лицевого черепа перед операцией по аллотрансплантации лица.

Внешний вид пациента Е на завершающем этапе операции аллотрансплантации лица.

Компьютерная томография (КТ) костей лицевого черепа через 33 месяца после операции по аллотрансплантации лица.

Во время операции реципиенту была выполнена аллотрансплантация «сигнального» китайского лоскута в нижней трети левого предплечья с целью получения биологического материала для пошаговой биопсии для гистологических и иммуногистохимических исследований на протяжении всей жизни донорских тканей ( Инжир.).

Внешний вид предплечья больного Е после трансплантации китайского лоскута.

Иммунологический протокол

Протокол иммуносупрессивной терапии был разделен на начальную и поддерживающую стадии. В соответствии с принятым протоколом контрольная биопсия сигнального лоскута кожи выполнялась на 3, 7, 14, 21, 30-е сутки, а затем каждый месяц (рис.).

Внешний вид пациентки Е через 2 года после операции частичной аллотрансплантации лица.

После аллотрансплантации лица наблюдались следующие осложнения: синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, острый респираторный дистресс-синдром, умеренная постгеморрагическая железодефицитная анемия, умеренная тромбоцитопения, синдром системной воспалительной реакции, ложная аневризма лицевой артерии справа. Применялась стандартная инфузионно-трансфузионная, респираторная и антибактериальная терапия, при необходимости дополнялась гемодиафильтрацией. Это позволило исключить перегрузку жидкостью, которая была неизбежна после 16-часового вмешательства. Аналгоседация проводилась дексмедетомидином, что при стабильной гемодинамике позволило обеспечить реципиенту необходимый уровень сна и обезболивание.

Применялась стандартная инфузионно-трансфузионная, респираторная и антибактериальная терапия, при необходимости дополнялась гемодиафильтрацией. Это позволило исключить перегрузку жидкостью, которая была неизбежна после 16-часового вмешательства. Аналгоседация проводилась дексмедетомидином, что при стабильной гемодинамике позволило обеспечить реципиенту необходимый уровень сна и обезболивание.

Самым стрессовым осложнением стал тромбоз донорской вены, возникший в первые сутки после операции.Возможной причиной тромбоза стало повреждение лицевой вены при ее изоляции, в результате чего просвет сосуда сузился. Последовательные тромбэктомии выполнялись в первый, второй и третий день для восстановления кровотока. Катетер был введен в правую наружную сонную артерию для перфузии лоскута низкомолекулярным гепарином; Однако желаемого эффекта это не дало, и на четвертые сутки была проведена трансплантация 12-сантиметрового участка собственной вены из голени.Объем потери ткани из-за ишемии был незначительным и локализовался в колумелле.

Ложная аневризма донорской артерии справа была диагностирована на 52-е сутки в месте выхода артерии из подкожного тоннеля в проекции носовой кости аллотрансплантата. Причина этого осложнения была связана с двумя факторами: разным давлением окружающих мягких тканей на артерию в туннеле и деиннервацией сосудистой стенки, что привело к снижению тонуса.На 74-е сутки после аллотрансплантации лица отмечен регресс симптомов.

Реабилитация

Трахеостома удалена через 12 дней после операции. К 4 месяцам отмечалось полное восстановление носового дыхания, в аллотрансплантате появилась тактильная чувствительность; Несмотря на отсутствие швов сенсорных нервов, ощущения в кожном аллотрансплантате немного отличались от ощущений в окружающих тканях реципиента.

Психологическая адаптация

Основываясь на информации, полученной при изучении клинических случаев, похожих на этот, эксперты предполагают, что послеоперационные реакции могут быть вызваны несоответствием между представлениями пациента о его новой внешности и реальной внешности и включают сильные эмоциональные реакции. реакции на новое лицо, последующие негативные переживания и депрессия. 8,9

реакции на новое лицо, последующие негативные переживания и депрессия. 8,9

В отличие от прогнозируемых эмоциональных проявлений, вызванных потенциально стрессовыми состояниями, в момент, когда пациент впервые увидел результаты трансплантации, наш пациент проявил спокойствие по отношению к новому лицу. Также не было отсроченной реакции на стресс. У пациента не было изменений в поведении, эмоциональное состояние не изменилось.

После операции психологам удалось установить контакт с пациентом, чему во многом способствовали длительные психологические беседы.Эксперты смогли оценить изменения эмоционального состояния, когнитивные и поведенческие способы реагирования и взаимодействия с миром, а также внутреннюю картину болезни. На основе психодиагностики разработан комплекс психокоррекционных мероприятий, применены телесно-ориентированная психотерапия, техники, направленные на релаксацию, подходы терапевтического искусства.

Состояние пациента в настоящее время

Через год после частичной аллотрансплантации лица пациенту была проведена ринопластика, направленная на уменьшение объема тканей концевой части носа и восстановление колумеллы (рис. ).

).

Внешний вид пациентки Е. Через 3 года после операции частичной аллотрансплантации лица.

В июне 2017 г. произошла болезнь трансплантат против хозяина смешанного гуморально-клеточного типа. В процессе лечения была скорректирована схема иммуносупрессии, переведен на препарат группы такролимус Адвограф. Текущий протокол иммуносупрессии выглядит следующим образом: Адваграф 8 мг / день, пероральный Мифортик 720 мг два раза в день и Солю-Медрол 4 мг один раз в день.

Полная социальная реабилитация нашего пациента достигнута.Посещает учреждение, работает, имеет семью (рис.).

Схема иммуносупрессивной терапии на разных этапах частичной аллотрансплантации лица.

ОБСУЖДЕНИЕ

Определены показания к трансплантации лица, первой значительной систематизацией этих знаний стала монография Семёнова. 5

В нашем случае общими и целевыми показаниями к частичной аллотрансплантации лица были: мотивация, стабилизация отдаленного исхода травмы, полное понимание последствий травмы, стабильные эмоционально-волевые и интеллектуально-психические характеристики. его личности, возраста, ограничений аутопластики (посттравматические изменения мягких тканей правой руки, предплечья, плеча, лопаточных областей, правого и левого бедра, правой голени, крестца, комбинированная деформация I, II пальцев стопы, и III на обеих стопах), обширная зона лицевого дефекта (около 65%), практически тотальный дефект носа и наружной стенки лобных пазух, дефект мягких тканей лба, рубцовая деформация век, правая половина лицо и шея.

его личности, возраста, ограничений аутопластики (посттравматические изменения мягких тканей правой руки, предплечья, плеча, лопаточных областей, правого и левого бедра, правой голени, крестца, комбинированная деформация I, II пальцев стопы, и III на обеих стопах), обширная зона лицевого дефекта (около 65%), практически тотальный дефект носа и наружной стенки лобных пазух, дефект мягких тканей лба, рубцовая деформация век, правая половина лицо и шея.

Наш опыт выполнения этапов международного протокола подготовки к аллотрансплантации лица, включающий сложные гемифациальные трансплантации и анатомические исследования, поможет нам эффективно использовать эти знания в будущей клинической практике.

В ходе клинической реализации в данном случае мы обнаружили, что эксплантацию аллотрансплантата следует проводить по модели «анфас», независимо от варианта пересаженного комплекса аллоткани.Такой подход позволил максимально адаптировать полученный комплекс тканей к реципиенту, а также сохранить сосудистую систему донора для проведения адекватной перфузии на этапах эксплантации аллотрансплантата и последующей консервации. К тому же нам помог запас пластика.

К тому же нам помог запас пластика.

Модель «анфас» — наиболее удачная с эстетической точки зрения; однако в нашем случае он имел крайне ограниченные показания из-за высокого риска неблагоприятного функционального результата и отторжения аллотрансплантата.

С учетом характеристик системы донор-реципиент моделируемый композитный alloflap в нашем случае включал внешнюю стенку лобных пазух, мягкие ткани лба и весь нос с прилегающими тканями средней зоны лица. Кровоснабжение аллотрансплантата обеспечивалось за счет системы правой лицевой артерии и левой лицевой венозной системы. Эта модель была удовлетворительной для достижения функциональных и эстетических целей реконструкции лица у нашего пациента и позволила минимизировать иммуносупрессивную нагрузку.

Первый российский опыт аллотрансплантации композитной ткани лица

Реферат

Методика аллотрансплантации лица была впервые представлена широкой публике в 2005 году. Определение лица как сложной системы органов, выполняющих социальные функции, сделало возможным адаптацию этого метода. внедрение в клиническую практику. 2010 год стал отправной точкой для первоначальных исследований в Российской Федерации. Основываясь на предыдущих достижениях и имеющемся мировом опыте в этой области, аллотрансплантация лица была впервые применена в 2015 году в Санкт-Петербурге.Петербург. Целью этой операции было восстановление центральной части лица солдата после электрического ожога; он был ранен при исполнении служебных обязанностей. В этой статье описываются осложнения, возникающие при подготовке к этой операции, проблемы, возникающие при удалении тканей лица, а также критерии выбора донора. Каждый этап комплексной аллотрансплантации лица, осложнения, которые могут возникнуть во время операции, основные результаты, а также последующая реабилитация и иммуносупрессивная терапия в течение 4-летнего периода наблюдения за пациентом после операции, включая описание единичного эпизода клеточно-гуморального отторжения пересаженной ткани подробно описаны.Опыт первой аллотрансплантации лица, проведенной в России, показывает возможность использования нового композитного аллотрансплантата для коррекции деформаций в центральной области лица с достижением успешно функционирующего и эстетичного результата после операции.

внедрение в клиническую практику. 2010 год стал отправной точкой для первоначальных исследований в Российской Федерации. Основываясь на предыдущих достижениях и имеющемся мировом опыте в этой области, аллотрансплантация лица была впервые применена в 2015 году в Санкт-Петербурге.Петербург. Целью этой операции было восстановление центральной части лица солдата после электрического ожога; он был ранен при исполнении служебных обязанностей. В этой статье описываются осложнения, возникающие при подготовке к этой операции, проблемы, возникающие при удалении тканей лица, а также критерии выбора донора. Каждый этап комплексной аллотрансплантации лица, осложнения, которые могут возникнуть во время операции, основные результаты, а также последующая реабилитация и иммуносупрессивная терапия в течение 4-летнего периода наблюдения за пациентом после операции, включая описание единичного эпизода клеточно-гуморального отторжения пересаженной ткани подробно описаны.Опыт первой аллотрансплантации лица, проведенной в России, показывает возможность использования нового композитного аллотрансплантата для коррекции деформаций в центральной области лица с достижением успешно функционирующего и эстетичного результата после операции. После 4 лет динамического наблюдения и индивидуальных программ реабилитации основная цель трансплантации лица — социальная реадаптация пациента — была достигнута.

После 4 лет динамического наблюдения и индивидуальных программ реабилитации основная цель трансплантации лица — социальная реадаптация пациента — была достигнута.

ВВЕДЕНИЕ

Аллотрансплантация лица является экспериментальной процедурой и сейчас находится на стадии накопления и систематизации полученных знаний по ней.Первая успешная частичная трансплантация лица была проведена Doubernard во Франции в 2005 году. Аллотрансплантация лица проводится в Соединенных Штатах с 2009 года, где в 2015 году была проведена процедура, включающая наибольший объем пересаженных тканей. 1,2 В настоящее время в мире опыт включает почти 40 успешных аллотрансплантаций, 3 как полных, так и частичных; 32-я операция, согласно регистру, была проведена авторами в Санкт-Петербурге в России в мае 2015 года.

Большинство авторов описывают лицо как отдельную область или структуру, состоящую из разных зон, каждая из которых имеет свои особенности. 4 Siemionow 5 ввело понятие «лицо как орган», что позволило внести поправки в правовые нормы. На наш взгляд, лицо состоит из множества тканей, выполняющих в целом социальную функцию. Социальная функция лица имеет решающее значение, поэтому ресоциализация реципиента после трансплантации лица является основным показателем успеха и сутью всей операции.

На наш взгляд, лицо состоит из множества тканей, выполняющих в целом социальную функцию. Социальная функция лица имеет решающее значение, поэтому ресоциализация реципиента после трансплантации лица является основным показателем успеха и сутью всей операции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациент Е, мужчина 19 лет, поступил в больницу для лечения электрических ожогов третьей-четвертой степени 17% поверхности головы, шеи и правого верхнего и нижнего отделов. конечности. Он был ранен 9 августа 2012 года при исполнении служебных обязанностей. За 3 года ему сделали более 30 реконструктивных операций, которые были выполнены с целью закрытия дефектов, а также восстановления зрения и восстановления функционирования пораженных конечностей.Однако результатов лечения было недостаточно, чтобы позволить пациенту достичь социальной адаптации, и не удалось устранить основное расстройство самоидентификации, развившееся у него после травмы лица. В результате он дважды пытался покончить жизнь самоубийством. Все возможности пластической реконструктивной хирургии были исчерпаны, и в связи с дефицитом покровных тканей было принято решение о проведении аллотрансплантации сложного аллотрансплантата тканей лица пациенту Е.

Все возможности пластической реконструктивной хирургии были исчерпаны, и в связи с дефицитом покровных тканей было принято решение о проведении аллотрансплантации сложного аллотрансплантата тканей лица пациенту Е.

Важно отметить, что после традиционного хирургического лечения функциональная нарушения поврежденной правой половины лица были незначительными.Основной и самой сложной целью реконструкции была центральная зона лица (рис.).

Внешний вид пациента Е после завершения традиционного восстановительного лечения и до аллотрансплантации лица.

При подготовке потенциального реципиента к аллотрансплантации лица было получено информированное согласие на операцию. Пациент прошел полное обследование по международному протоколу предтрансплантации.

С целью детальной оценки повреждения пациенту было выполнено несколько серий трехмерного (3D) лазерного сканирования лица с последующей распечаткой участков дефекта на 3D-принтере.Это позволило нам провести более точное моделирование и анатомическое позиционирование аллотрансплантата как во время подготовки к операции, так и во время самой процедуры (рис. И).

И).

Скан лица пациента во время подготовки к операции аллотрансплантации.

Объемный отпечаток поверхности деформации лица пациента Е.

Этапы подготовки к аллотрансплантации лица

Экспериментальный этап

В рамках подготовки к аллотрансплантации лица в России авторы выполнили все этапы мирового протокола: правовое обоснование процесса, экспериментальные и анатомические исследования.

В период с 2010 по 2014 гг. Было выполнено более 40 экспериментальных аллотрансплантаций с последующей монотерапией циклоспорином. Изучение иммунного ответа проводилось методом количественного определения следующих субпопуляций лимфоцитов: CD3 + , CD4 + , CD8a + , CD161 + , CD25 + , CD45RA + . , и CD 20 + . 7

Один из выводов, сделанных во время аллотрансплантации реваскуляризованного фасциального композитного аллотрансплантата, заключался в том, что мы выбрали наиболее иммунологически выгодную модель. Низкая нагрузка на иммунную систему реципиента была выявлена, когда объем пересаженных тканей не превышал 25% поверхности лица и шеи по сравнению с гемифациальной и полной трансплантацией. В этой группе животных летальных случаев не было, срок наблюдения составил 200 дней. 8 Полученные экспериментальные данные учтены при планировании операции.

Низкая нагрузка на иммунную систему реципиента была выявлена, когда объем пересаженных тканей не превышал 25% поверхности лица и шеи по сравнению с гемифациальной и полной трансплантацией. В этой группе животных летальных случаев не было, срок наблюдения составил 200 дней. 8 Полученные экспериментальные данные учтены при планировании операции.

Анатомический этап

Одновременно с экспериментальным исследованием проводились исследования незафиксированного трупного материала для понимания анатомических особенностей и отработки технических аспектов изъятия комплекса тканей лица у донора.Работа выполнена на 46 моделях трупов, в ходе которых учитывались как анфас, так и частичные аллотрансплантаты лица.

Следует отметить, однако, что почти каждая модель тканевого комплекса уникальна, особенно при планировании частичной аллотрансплантации лица. Критериями идеальной модели тканевого комплекса были: низкая минимальная иммунологическая нагрузка, полное восстановление утраченных функций лица и наиболее эстетичный результат для пациента.

Наиболее благоприятной во всех трех аспектах была модель выделенных тканей, разработанная специально для этой операции.Это включало переднюю стенку лобных пазух; мягкие ткани лба, в том числе лобная мышца; фасции, подкожно-жировая клетчатка; кожа; весь нос, включая костную ткань, носовые хрящи; слизистая оболочка; мышцы; и часть мягких тканей средней зоны лица с 2 лицевыми артериями и лицевыми венами (рис.).

Модели различных этапов частичной аллотрансплантации лица. A, модель лица пациента. B, модель из композитных тканей. C, Планируемые результаты операции.

Стадия донора

Донор соответствовал определенным критериям, разработанным для потенциального донора ткани лица: идентифицированный человек, диагностированная смерть мозга, возраст 18–55 лет, предпочтительно мужской пол, отсутствие повреждений лицевого скелета, отсутствие кожных заболеваний, отсутствие воспалительные процессы в зоне операции и в ЛОР-органах, отсутствие атеросклероза наружных и общих сонных артерий, искусственная вентиляция легких не более 96 часов, стабильная гемодинамика и соответствие антропометрическим данным реципиента.

Иммунологическое обследование реципиента и донора включало оценку группы крови, степени иммунологической сенсибилизации реципиента, фенотипа реципиента, фенотипа донора и перекрестный тест на соответствие. Донора также обследовали на маркеры инфекционных заболеваний (вирус иммунодефицита человека, сифилис, гепатиты B и C, цитомегаловирус).

Информацию о наличии потенциальных доноров в медицинских организациях из 28 регионов Российской Федерации собирал Координационный центр органного донорства.На поиск подходящего донора ушло 9 месяцев.

В мае 2015 года Координационный центр получил информацию о потенциальном доноре-мужчине в возрасте 51 года с черепно-мозговой травмой и начал процедуру установления смерти мозга. Лабораторные, инструментальные и иммунологические исследования определили совместимость с реципиентом.

После констатации смерти мозга продолжалась интенсивная терапия донора, направленная на профилактику гнойно-септических осложнений, коррекцию водно-электролитного баланса, гипотонию, гипергликемию, полиурию, гипотермию. Получено согласие родственников погибшего на эксплантацию тканей лица.

Получено согласие родственников погибшего на эксплантацию тканей лица.

Алгоритм аллотрансплантации лица был разделен на 3 последовательных этапа с повторным обучением в операционной с использованием трупного материала.

Этап 1. Эксплантация комплекса тканей лица и закрытие дефекта маской смерти

Эксплантация аллотрансплантата выполнена по модели «анфас» с вовлечением лицевой артерии и вены. После полного рассечения лицевого аллотрансплантата слизистая оболочка решетчатой пазухи и внешняя стенка лобных пазух были удалены, а наружная сонная артерия канюлирована с последующей консервацией с помощью раствора Custodiol HTK (Essential Pharmaceuticals, LLC), охлажденного до 2 ° С. С.Эффективность перфузии определялась по изменению цвета трансплантата и оттоку раствора через венозную систему. Продолжительность эксплантации составила 7 часов 15 минут.

На наш взгляд, эксплантация анфас-тканей позволила нам иметь запас пластического материала, обеспечить эффективную перфузию и консервацию тканей, а также обучиться технике эксплантации «анфас» в реальных условиях. .

.

Согласно принципам гуманного обращения с телом умершего, дефект тканей лица донора закрыли посмертной маской (рис.). На завершающем этапе изготовления посмертной маски готовую силиконовую модель лица очищали от артефактов, фиксировали брови и ресницы, наносили макияж. На приготовление маски ушло около 8 часов.

Этапы изготовления посмертной маски донора.

Этап 2. Подготовка реципиента

Подготовка ложа реципиента заключалась в удалении гранулирующих тканей из полости лобных пазух, иссечении пораженных тканей в верхней и средней зоне лица в зоне дефекта и изоляции наружная яремная вена и наружная сонная артерия справа и слева.

Этап 3. Аллотрансплантация комплекса тканей лица

Этот этап операции включал следующие задачи: моделирование, включение аллотрансплантата в кровоток и адаптацию его костно-мягкотканного комплекса тканей в системе донор-реципиент.

Включение аллотрансплантата в кровоток осуществлялось посредством анастомоза «конец в бок» наружной сонной артерии реципиента с лицевой артерией донора справа и наружной яремной вены реципиента с лицевой веной донора слева. Стандартные методы использовались для проверки компетентности анастомозов и получения достаточного капиллярного ответа от донорских тканей, в том числе на дистальном уровне (рис. И).

Стандартные методы использовались для проверки компетентности анастомозов и получения достаточного капиллярного ответа от донорских тканей, в том числе на дистальном уровне (рис. И).

Этап интеграции донорского аллотрансплантата для покрытия деформации лица реципиента.

Микрохирургический этап с показом артериальных и венозных анастомозов.

Остеопластический этап включал тампонаду лобных пазух свободномышечным аутотрансплантатом (рис.), Анатомическое расположение костных и мягкотканных структур аллотрансплантата и их фиксацию на ложе реципиента минипластинами (рис.-).

Тампонада лобной пазухи пациента тканями собственного свободного мышечного лоскута бедра.

Компьютерная томография (КТ) костей лицевого черепа перед операцией по аллотрансплантации лица.

Внешний вид пациента Е на завершающем этапе операции аллотрансплантации лица.

Компьютерная томография (КТ) костей лицевого черепа через 33 месяца после операции по аллотрансплантации лица.

Во время операции реципиенту была выполнена аллотрансплантация «сигнального» китайского лоскута в нижней трети левого предплечья с целью получения биологического материала для пошаговой биопсии для гистологических и иммуногистохимических исследований на протяжении всей жизни донорских тканей ( Инжир.).

Внешний вид предплечья больного Е после трансплантации китайского лоскута.

Иммунологический протокол

Протокол иммуносупрессивной терапии был разделен на начальную и поддерживающую стадии. В соответствии с принятым протоколом контрольная биопсия сигнального лоскута кожи выполнялась на 3, 7, 14, 21, 30-е сутки, а затем каждый месяц (рис.).

Внешний вид пациентки Е через 2 года после операции частичной аллотрансплантации лица.

После аллотрансплантации лица наблюдались следующие осложнения: синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, острый респираторный дистресс-синдром, умеренная постгеморрагическая железодефицитная анемия, умеренная тромбоцитопения, синдром системной воспалительной реакции, ложная аневризма лицевой артерии справа. Применялась стандартная инфузионно-трансфузионная, респираторная и антибактериальная терапия, при необходимости дополнялась гемодиафильтрацией. Это позволило исключить перегрузку жидкостью, которая была неизбежна после 16-часового вмешательства. Аналгоседация проводилась дексмедетомидином, что при стабильной гемодинамике позволило обеспечить реципиенту необходимый уровень сна и обезболивание.

Применялась стандартная инфузионно-трансфузионная, респираторная и антибактериальная терапия, при необходимости дополнялась гемодиафильтрацией. Это позволило исключить перегрузку жидкостью, которая была неизбежна после 16-часового вмешательства. Аналгоседация проводилась дексмедетомидином, что при стабильной гемодинамике позволило обеспечить реципиенту необходимый уровень сна и обезболивание.

Самым стрессовым осложнением стал тромбоз донорской вены, возникший в первые сутки после операции.Возможной причиной тромбоза стало повреждение лицевой вены при ее изоляции, в результате чего просвет сосуда сузился. Последовательные тромбэктомии выполнялись в первый, второй и третий день для восстановления кровотока. Катетер был введен в правую наружную сонную артерию для перфузии лоскута низкомолекулярным гепарином; Однако желаемого эффекта это не дало, и на четвертые сутки была проведена трансплантация 12-сантиметрового участка собственной вены из голени.Объем потери ткани из-за ишемии был незначительным и локализовался в колумелле.

Ложная аневризма донорской артерии справа была диагностирована на 52-е сутки в месте выхода артерии из подкожного тоннеля в проекции носовой кости аллотрансплантата. Причина этого осложнения была связана с двумя факторами: разным давлением окружающих мягких тканей на артерию в туннеле и деиннервацией сосудистой стенки, что привело к снижению тонуса.На 74-е сутки после аллотрансплантации лица отмечен регресс симптомов.

Реабилитация

Трахеостома удалена через 12 дней после операции. К 4 месяцам отмечалось полное восстановление носового дыхания, в аллотрансплантате появилась тактильная чувствительность; Несмотря на отсутствие швов сенсорных нервов, ощущения в кожном аллотрансплантате немного отличались от ощущений в окружающих тканях реципиента.

Психологическая адаптация

Основываясь на информации, полученной при изучении клинических случаев, похожих на этот, эксперты предполагают, что послеоперационные реакции могут быть вызваны несоответствием между представлениями пациента о его новой внешности и реальной внешности и включают сильные эмоциональные реакции. реакции на новое лицо, последующие негативные переживания и депрессия. 8,9

реакции на новое лицо, последующие негативные переживания и депрессия. 8,9

В отличие от прогнозируемых эмоциональных проявлений, вызванных потенциально стрессовыми состояниями, в момент, когда пациент впервые увидел результаты трансплантации, наш пациент проявил спокойствие по отношению к новому лицу. Также не было отсроченной реакции на стресс. У пациента не было изменений в поведении, эмоциональное состояние не изменилось.

После операции психологам удалось установить контакт с пациентом, чему во многом способствовали длительные психологические беседы.Эксперты смогли оценить изменения эмоционального состояния, когнитивные и поведенческие способы реагирования и взаимодействия с миром, а также внутреннюю картину болезни. На основе психодиагностики разработан комплекс психокоррекционных мероприятий, применены телесно-ориентированная психотерапия, техники, направленные на релаксацию, подходы терапевтического искусства.

Состояние пациента в настоящее время

Через год после частичной аллотрансплантации лица пациенту была проведена ринопластика, направленная на уменьшение объема тканей концевой части носа и восстановление колумеллы (рис. ).

).

Внешний вид пациентки Е. Через 3 года после операции частичной аллотрансплантации лица.

В июне 2017 г. произошла болезнь трансплантат против хозяина смешанного гуморально-клеточного типа. В процессе лечения была скорректирована схема иммуносупрессии, переведен на препарат группы такролимус Адвограф. Текущий протокол иммуносупрессии выглядит следующим образом: Адваграф 8 мг / день, пероральный Мифортик 720 мг два раза в день и Солю-Медрол 4 мг один раз в день.

Полная социальная реабилитация нашего пациента достигнута.Посещает учреждение, работает, имеет семью (рис.).

Схема иммуносупрессивной терапии на разных этапах частичной аллотрансплантации лица.

ОБСУЖДЕНИЕ

Определены показания к трансплантации лица, первой значительной систематизацией этих знаний стала монография Семёнова. 5

В нашем случае общими и целевыми показаниями к частичной аллотрансплантации лица были: мотивация, стабилизация отдаленного исхода травмы, полное понимание последствий травмы, стабильные эмоционально-волевые и интеллектуально-психические характеристики. его личности, возраста, ограничений аутопластики (посттравматические изменения мягких тканей правой руки, предплечья, плеча, лопаточных областей, правого и левого бедра, правой голени, крестца, комбинированная деформация I, II пальцев стопы, и III на обеих стопах), обширная зона лицевого дефекта (около 65%), практически тотальный дефект носа и наружной стенки лобных пазух, дефект мягких тканей лба, рубцовая деформация век, правая половина лицо и шея.

его личности, возраста, ограничений аутопластики (посттравматические изменения мягких тканей правой руки, предплечья, плеча, лопаточных областей, правого и левого бедра, правой голени, крестца, комбинированная деформация I, II пальцев стопы, и III на обеих стопах), обширная зона лицевого дефекта (около 65%), практически тотальный дефект носа и наружной стенки лобных пазух, дефект мягких тканей лба, рубцовая деформация век, правая половина лицо и шея.